- Que signifie « enfant zouhri » ?

- Généalogie des croyances : djinns, trésors enfouis et « clés » humaines

- Rituels, objets et scènes types : de la « protection » aux dérives

- Algérie : signalements, paniques locales et information fragmentaire

- Faits divers et presse : ce qui est documenté, ce qui reste invérifiable

- Le cadre pénal : enlèvements, profanations, charlatanisme

- Échos régionaux et diaspora : roqya et marché spirituel

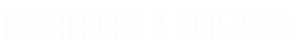

1) Que signifie « enfant zouhri » ?

Dans le folklore maghrébin, un « zouhri » (الزُّهْرِيّ) désigne un enfant considéré comme « chanceux » ou « marqué » par des signes physiques réputés singuliers — ligne palmaire unique, yeux clairs, tache de naissance particulière, parfois même une langue entaillée à la naissance selon certains récits. À ces traits se greffe l’idée, dangereuse, qu’un tel enfant serait capable d’« ouvrir » des trésors enfouis gardés par des esprits (djinns). Cette figure, très présente dans les conversations familiales, la presse populaire et les réseaux sociaux au Maroc et en Algérie, entre en collision avec la doctrine islamique classique qui proscrit le siḥr (sorcellerie) et condamne toute instrumentalisation d’un mineur. Pour les anthropologues, le « zouhri » est surtout un marqueur social : l’enfant sur lequel s’agrègent peurs, convoitises et récits de réparation économique, dans des zones rurales où la promesse d’un « or invisible » fonctionne comme espoir d’ascension.

2) Généalogie des croyances : djinns, trésors enfouis et « clés » humaines

Les traditions nord-africaines fourmillent d’histoires de trésors cachés — hérités des périodes romaine ou ottomane, enterrés près d’un marabout, d’un cimetière ou d’une grotte. On dit ces trésors « gardés » par des djinns (جِنّ) que l’on ne pourrait contourner qu’en respectant un protocole : choisir un lieu à «heure favorable», tracer des cercles de protection, réciter des formules, apaiser les esprits par des offrandes. Dans ce récit, le « zouhri » devient l’intercesseur, « clé humaine » censée révéler le passage. Tout cela entre évidemment en contradiction avec la théologie majoritaire (Coran 2:102 et 55:15), mais les économies de la croyance perdurent là où l’incertitude matérielle est forte et la rumeur virale.

3) Rituels, objets et scènes types : de la « protection » aux dérives

Sur le terrain algérien, les récits convergent vers des scènes répétitives que la presse locale et les universitaires décrivent : fumigations de « bakhour » (encens) au crépuscule, talismans (ḥijâb ou taʿwīdh) glissés dans des sachets cousus, formules coraniques instrumentalisées à des fins occultes, tracés à la craie autour d’un point présumé riche, offrandes animales (coq, chèvre) et enterrements d’amulettes aux seuils ou sous un tumulus. Dans les versions les plus sombres, des charlatans exigent la présence d’un enfant répondant aux « signes » du zuhri afin de « négocier » avec les esprits : c’est ici que surgit le risque criminel (pression sur des familles, tentative d’enlèvement, violences). À l’inverse, d’autres rituels dits de « protection » — eau coranisée, roqya familiale — cherchent à déjouer ces menaces perçues sans dérapage, mais alimentent parfois un marché semi-clandestin de services spirituels.

4) Algérie : signalements, paniques locales et information fragmentaire

En Algérie, le sujet refait surface par vagues : alertes parentales à la sortie des écoles, messages WhatsApp relayant des « tentatives d’enlèvement », articles anxiogènes de presse régionale, puis démentis ou mises au point des autorités. Des quotidiens généralistes et des magazines ont décrit une « crise mystique » où prospèrent charlatans, exorcistes autoproclamés et trafic de solutions miracles. On lit régulièrement des histoires de fouilles nocturnes près de cimetières, de prof anations pour déterrer une « marque », de grotte scellée rouvertes clandestinement. Quelques arrestations de « marabouts » et « chasseurs de trésors » ont été annoncées par la presse ; d’autres « affaires » relèvent de la rumeur pure. Ce qui manque, ce sont des données publiques agrégées : ni statistiques nationales sur la part de dossiers pénaux liés au motif « zouhri », ni série longue de jugements disponibles. Résultat : un brouillard informationnel entretenu par la peur, que les réseaux amplifient.

5) Faits divers et presse : ce qui est documenté, ce qui reste invérifiable

La littérature journalistique maghrébine et internationale compile des cas circonstanciés : enfants ciblés parce que « différents », tentatives de creusement près de mausolées, réseaux opportunistes de « médiateurs » promettant la richesse contre obéissance rituelle. Des dossiers de Jeune Afrique replacent le phénomène dans la longue durée et croisent témoignages, police et experts ; des enquêtes de magazines généralistes — dont Le Point — décrivent la montée d’une anxiété religieuse et l’essor d’un business de l’exorcisme. Des reportages plus anciens d’Al Arabiya English relatent au Maroc l’usage supposé d’enfants « zouhri » dans des chasses au trésor. D’autres sites ou blogs évoquent des trafics rituels ou des sacrifices ; ils doivent être cités, le cas échéant, avec un avertissement éditorial clair (« niveau de preuve faible »). À ce stade, l’existence d’un imaginaire criminogène est avérée ; l’ampleur statistique et la structuration en « réseaux » restent difficilement publiables faute d’accès aux procédures.

6) Le cadre pénal : enlèvements, profanations, charlatanisme

Du point de vue juridique, l’arsenal algérien couvre déjà la majorité des comportements : enlèvement et séquestration de mineur, violences, escroquerie, atteintes aux sépultures, dégradations de sites archéologiques, exercice illégal de la médecine lorsque des « guérisseurs » facturent des soins. Les parquetiers et juges instruisent donc des infractions ordinaires ; la dimension occulte, elle, reste un mobile et un contexte. Sur le terrain, la difficulté est probatoire : rattacher des gestes rituels (cercles, amulettes, textes) à des actes matériels (creusements, transactions, violences) et à des suspects identifiés. Les familles, premières vigies, mettent en place un contrôle des trajets scolaires, évitent les déplacements isolés en zone rurale et alertent dès l’approche d’étrangers proposant « protection » ou « diagnostic spirituel » contre paiement.

7) Échos régionaux et diaspora : roqya et marché spirituel

Au-delà des frontières, la thématique résonne dans les communautés nord-africaines en Europe. La roqya (exorcisme coranique) connaît un marché étendu allant du soutien spirituel légitime aux dérives mercantiles voire violentes. Des études parues sur Springer et dans des revues de psychiatrie sociale décrivent la persistance des représentations de djinns et les tensions entre croyance, santé mentale et prise en charge. Cela ne prouve pas l’existence de réseaux transnationaux de sacrifices, mais confirme un écosystème de prestations spirituelles où prospèrent parfois manipulation et abus.