- Une crise de confiance dans la science médicale ?

- La puissance des revues médicales : un pouvoir peu contesté

- Biais, conflits d’intérêts, pressions éditoriales : le triangle toxique

- Démence : quand les données dérangent

- Appel à une transparence radicale dans la recherche clinique

- Vers un nouveau modèle scientifique ?

Une crise de confiance dans la science médicale ?

La recherche biomédicale repose historiquement sur un principe fondamental : la vérification par les pairs, qui confère aux publications scientifiques une valeur de référence. Or, plusieurs signaux faibles et enquêtes journalistiques convergent vers une même alerte : le système de publication scientifique, loin d’être un modèle d’objectivité, serait miné par des processus opaques, des biais systémiques et des influences financières majeures. En 2015, une étude publiée dans BMC Medicine a estimé que plus de 50 % des essais cliniques enregistrés n’étaient jamais publiés ou ne rapportaient pas leurs résultats complets.

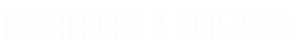

La puissance des revues médicales : un pouvoir peu contesté

Les revues médicales telles que The Lancet, Nature Medicine, The New England Journal of Medicine ou encore JAMA exercent un pouvoir énorme sur la manière dont la médecine évolue. Elles valident symboliquement ce qui mérite d’être diffusé, ce qui oriente les politiques de santé publique. Une analyse par Turner et coll. dans le NEJM a révélé que 94 % des essais publiés sur les antidépresseurs montraient des résultats positifs, une proportion largement exagérée par rapport à l’ensemble des essais enregistrés.

Biais, conflits d’intérêts, pressions éditoriales : le triangle toxique

Le Dr Richard Horton, rédacteur en chef du Lancet, a déclaré en 2015 que « une grande partie de la littérature scientifique, peut-être la moitié, est tout simplement fausse ». Cette phrase s’appuie sur des faits : dépendance financière aux reprints industriels, biais dans la sélection des résultats publiés, influence croissante des sponsors. Une enquête du BMJ montre que certaines revues tirent jusqu’à 40 % de leurs revenus de ces contenus sponsorisés, altérant ainsi la neutralité des choix éditoriaux.

Démence : quand les données dérangent

Dans le domaine de la démence, ce biais atteint des niveaux critiques. Selon le National Institute on Aging, plus d’un tiers des essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer ne publient pas leurs résultats dans les délais légaux. L’affaire de l’aducanumab, médicament controversé approuvé sous le nom d’Aduhelm par la FDA malgré des avis scientifiques défavorables, illustre la gravité du problème. Les données critiques avaient été publiées de manière sélective, déclenchant la démission de plusieurs experts du comité consultatif.

Appel à une transparence radicale dans la recherche clinique

Le collectif AllTrials milite pour la publication complète de tous les essais cliniques, y compris les résultats négatifs. Des outils comme PubMed Central, OSF et EBM DataLab permettent d’exposer les données brutes à la communauté scientifique. Toutefois, ces efforts restent marginaux face à l’hégémonie des revues commerciales à fort impact factor.

Vers un nouveau modèle scientifique ?

Avec l’essor d’outils comme Semantic Scholar et Connected Papers, une cartographie plus transparente de la littérature scientifique devient possible. Ces plateformes identifient les articles peu cités mais méthodologiquement solides. Par ailleurs, le recours aux prépublications pendant la pandémie de COVID-19 a montré l’efficacité d’une diffusion rapide, à condition d’intégrer une relecture ouverte et collaborative.