La légende d’un empire qui aurait enrichi la France ne résiste pas aux chiffres. Des investissements massifs, des guerres ruineuses, des chantiers mortifères comme le Congo–Océan, une administration pléthorique : un siècle et demi d’empire a surtout coûté très cher à la métropole. Et l’héritage n’est pas que mémoriel : il structure encore aujourd’hui les flux migratoires, la démographie et les crispations identitaires en France.

Table des matières

- 1. Ce que disent les chiffres : un empire plus politique qu’économique

- 2. Algérie : subventions chroniques et guerre ruineuse (1954–1962)

- 3. Indochine : un gouffre financier (1946–1954)

- 4. Cameroun : la « guerre oubliée » (1955–1962)

- 5. Madagascar 1947 : insurrection et répression de masse

- 6. Congo–Océan : quand l’infrastructure dévore des vies

- 7. Syrie–Liban : mandat coûteux, dividendes diplomatiques discutables

- 8. Qui a capté les profits ? (Maisons de négoce, banques, armateurs)

- 9. Du passé au présent : données INSEE sur l’immigration (tableaux)

- 10. Rhétoriques postcoloniales et réseaux sociaux

- Ressources et lectures conseillées

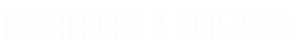

1. Ce que disent les chiffres : un empire plus politique qu’économique

La thèse désormais classique de l’historien Jacques Marseille (Albin Michel, 1984) montre qu’à l’échelle macroéconomique la France s’est davantage freinée qu’enrichie : marchés captifs peu dynamiques, spécialisation peu innovante, effets d’aubaine pour quelques secteurs contre un coût public durable (armée, administration, infrastructures). En 1939, les colonies pèsent une part modeste du commerce extérieur français, loin de l’image d’épinal d’un « empire vache à lait ». Voir : compte rendu RHMC et analyses connexes.

2. Algérie : subventions chroniques et guerre ruineuse (1954–1962)

Avant même la guerre, l’Algérie vit sous perfusion budgétaire (déficits de fonctionnement pris en charge par Paris). Pendant la guerre, le poids est colossal : les documents budgétaires de la IVe République montrent des crédits militaires se comptant en milliers de milliards d’anciens francs et un effort exceptionnel au milieu des années 1950. La presse d’époque évoque des coûts annuels de l’ordre de plusieurs centaines de milliards d’anciens francs en 1957, tandis que la Direction du budget détaille l’explosion des postes militaires. Voir : IGPDE – finances publiques et guerres coloniales ; Le Monde, 10/09/1957 ; synthèse historique « Algérie française ».

3. Indochine : un gouffre financier (1946–1954)

La guerre d’Indochine engloutit des montants annuels de plusieurs centaines de milliards (anciens francs) au début des années 1950, avec une montée en charge spectaculaire des dépenses militaires. Les travaux de l’IGPDE détaillent le financement, l’évolution des crédits et la part française dans le coût total du conflit. Voir : IGPDE, « La guerre d’Indochine » ; tableaux et graphiques (part française) ; éclairages historiographiques : H. Tertrais et Philippe Devillers.

4. Cameroun : la « guerre oubliée » (1955–1962)

Ancienne colonie allemande passée sous mandat SDN puis tutelle ONU, le Cameroun est administré par la France comme une colonie classique. De 1955 à 1962, la répression contre l’UPC (Ruben Um Nyobè, Félix‑Roland Moumié) fait des dizaines de milliers de morts selon les estimations, dans une guerre longtemps occultée en France. Voir : Le Monde diplomatique ; ouvrage Kamerun ! ; mise en mémoire culturelle récente : Le Monde Afrique.

5. Madagascar 1947 : insurrection et répression de masse

La révolte malgache de 1947–1949 reste l’un des épisodes les plus sanglants de la décolonisation française. Les estimations varient de 11 000 morts (chiffre officiel tardif) à 89 000–100 000 morts selon d’autres sources et débats historiographiques. Voir : Le Monde diplomatique ; panorama des estimations : « Malagasy Uprising ».

6. Congo–Océan : quand l’infrastructure dévore des vies

Symbole du « coût humain » des grands travaux coloniaux, la construction du chemin de fer Congo–Océan (1921–1934) aurait causé la mort d’au moins 17 000 à 20 000 travailleurs selon plusieurs études et synthèses récentes (travaux de J.‑P. Daughton). Coût financier élevé, rentabilité douteuse, désastre humain massif. Voir : Stanford – Daughton ; RFI ; fiche de synthèse : CFCO.

7. Syrie–Liban : mandat coûteux, dividendes diplomatiques discutables

Le mandat français (1920–1946) sur la Syrie et le Liban engage des dépenses civiles et militaires, une administration lourde et des opérations de maintien de l’ordre récurrentes, pour un rendement économique limité et des gains géopolitiques discutés. Voir : Henry Laurens (Ifpo) ; étude économique rétrospective : ERF policy paper ; panorama : Mandate (overview).

8. Qui a capté les profits ? (Maisons de négoce, banques, armateurs)

Les gains privés (négoce à Bordeaux/Marseille, banques, armateurs, plantations) n’ont pas compensé les coûts publics pour l’État. L’historiographie (Jacques Marseille) et les travaux de Catherine Coquery‑Vidrovitch convergent : l’empire a surtout servi des intérêts sectoriels, tandis que la collectivité finançait la conquête, l’administration et la pacification. Lectures : Marseille ; F. Bobrie – coût budgétaire de l’expansion coloniale.

9. Du passé au présent : données INSEE (2023) sur l’immigration

Les données récentes confirment l’empreinte post‑coloniale : en 2023, 47,7 % des immigrés vivant en France sont nés en Afrique (Maghreb et Afrique subsaharienne), contre 32,3 % nés en Europe. Les principaux pays de naissance sont l’Algérie (12,2 %), le Maroc (11,7 %), le Portugal (7,9 %) et la Tunisie (4,8 %). Source : INSEE – « Immigrés et étrangers » (tableau de bord). Voir nos articles « immigration ».

Tableau A — Sélection de territoires : périodes, statuts, coûts/confits majeurs et sources

| Pays / région | Période de domination | Statut | Coûts / conflits majeurs | Sources |

|---|---|---|---|---|

| Algérie | 1830–1962 | Colonies de peuplement (3 départements) | Subventions structurelles ; guerre (1954–1962) aux coûts militaires annuels très élevés | IGPDE ; Le Monde 1957 |

| Indochine (VN/Laos/Cambodge) | 1887–1954 | Union indochinoise | Dépenses militaires en forte hausse (début années 1950) | IGPDE ; IGPDE (part France) |

| Cameroun | 1919–1960/1961 | Mandat SDN puis tutelle ONU | « Guerre oubliée » contre l’UPC (1955–1962), répression massive | Monde diplo ; La Découverte |

| Madagascar | 1896–1960 | Colonie | Insurrection de 1947–1949 : 11 000 à 100 000 morts selon les estimations | Monde diplo ; Synthèse |

| Congo (AEF) | 1880s–1960 | Fédération coloniale | Chemin de fer Congo–Océan : ≥ 17 000–20 000 morts, rentabilité douteuse | Stanford ; RFI |

| Syrie–Liban | 1920–1946 | Mandat | Administration et maintien de l’ordre coûteux ; gains économiques limités | Ifpo (Laurens) ; ERF |

Tableau B — Immigrés en France (2023, INSEE) : continents et principaux pays de naissance

| Continent de naissance | Part des immigrés | Pays (principaux) | Part par pays | Source |

|---|---|---|---|---|

| Afrique | 47,7 % | Algérie, Maroc, Tunisie… | Algérie 12,2 % ; Maroc 11,7 % ; Tunisie 4,8 % | INSEE |

| Europe | 32,3 % | Portugal, Italie, Espagne… | Portugal 7,9 % ; Italie 3,9 % ; Espagne 3,2 % | INSEE |

| Autres | ~20 % | Turquie, Asie, Amériques | Turquie 3,3 % (ex.) | INSEE |

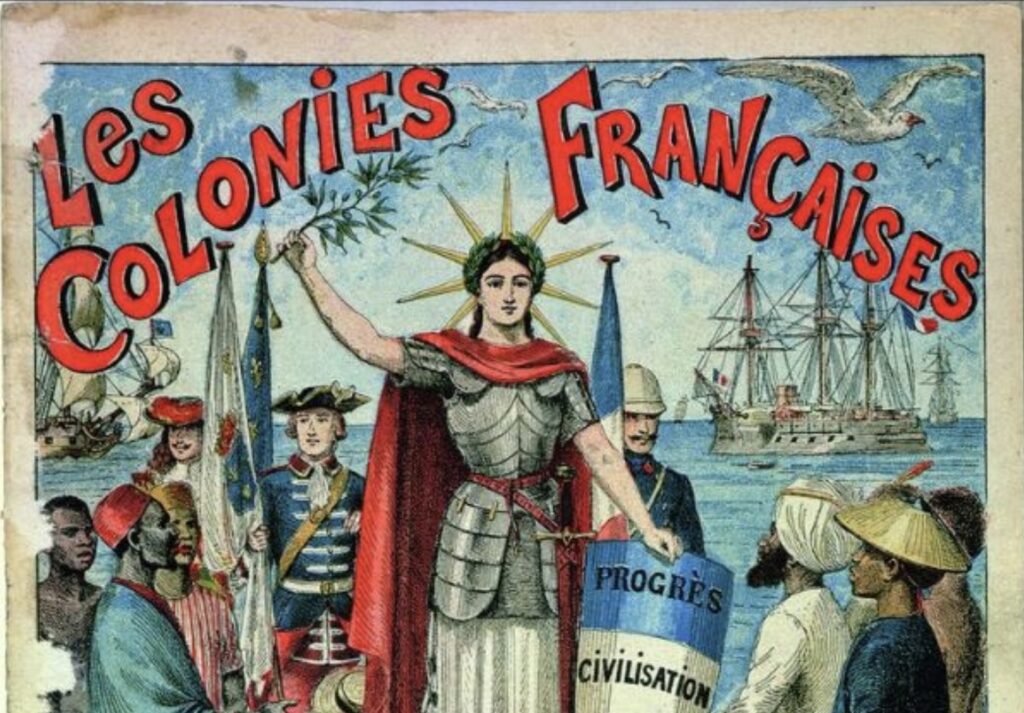

10. Rhétoriques postcoloniales et réseaux sociaux

La formule « Nous sommes là parce que vous étiez là-bas » ne surgit pas de nulle part : elle s’enracine dans la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, moment fondateur où s’énonce une causalité historique assumée entre l’empire et la présence immigrée en France. Cette maxime condense l’idée d’une chaîne de responsabilités (conquête, administration, guerres, circulations humaines) que la République a longtemps peiné à reconnaître publiquement, malgré l’apport décisif d’intellectuels comme Aimé Césaire et Frantz Fanon, puis, plus récemment, Achille Mbembe. Dans l’espace public, le Musée national de l’histoire de l’immigration et l’INA ont documenté la trajectoire de cette mémoire, de la Marche de 1983 aux controverses actuelles sur la « décolonisation » de l’enseignement et des arts, offrant un corpus qui situe la phrase dans une histoire longue, au-delà du choc rhétorique immédiat.

Sur X et TikTok, la maxime change de régime : elle devient un signe circulant — mème, sticker sonore, slogan de bio — que l’on réactive en temps de crise (émeutes, faits divers, tensions géopolitiques), où les plateformes favorisent les contenus vivement polarisants. Les logiques algorithmiques de shorts, de duos et de stitchs produisent des boucles de visibilité où les « claims » moraux (culpabilité, revanche, réparation) se diffusent plus vite que les contextualisations historiques. Dans ce flux, la formule est souvent associée à des mots-clés tels que #postcolonial, #décolonial, #harkis, #Maghreb, #Afrique, mais aussi à des expressions plus radicales qui outillent le récit de la « colonisation démographique ». À l’inverse, d’autres créateurs s’approprient la phrase pour la retourner en contre-argument : « La présence d’aujourd’hui n’est pas une vengeance d’hier, c’est l’effet des accords de main-d’œuvre, des réseaux linguistiques et des inégalités économiques ».

Ce face-à-face produit une grille d’interprétation binaire : pour les uns, la formule attesterait d’une stratégie consciente de « remplacement » de la population française ; pour les autres, elle n’est qu’un rappel de causalité historique — migration de travail d’après-guerre, regroupement familial, héritage linguistique et administratif, chaînes commerciales — sans téléologie ni plan secret. Les travaux statistiques de l’INED et de l’INSEE montrent d’ailleurs que les déterminants majeurs de l’immigration vers la France restent l’emploi, la famille, l’éducation et la protection internationale, variables qui s’expliquent plus par l’économie politique contemporaine que par une logique de « revanche ». Cette distinction est capitale : elle sépare une rhétorique de l’intention (la volonté d’« envahir ») d’une sociologie des causes (les mécanismes de mobilité et d’ancrage).

La circulation du slogan s’accompagne d’un travail d’images : carrousels mêlant cartes de l’empire et vues de banlieues, vidéos d’archives montées avec des beats contemporains, voice-overs pathétiques ou accusatoires, micro-témoignages filmés en vertical. Ce montage infléchit la réception : le « nous » et le « vous » se durcissent, la frontière entre mémoire, opinion et revendication se brouille, et la plateforme récompense l’énonciation la plus affective. Plusieurs initiatives éditoriales tentent d’introduire du contexte — capsules d’historiens, fact-checking, liens vers des ressources : voir le dossier sur la Marche de 1983 (MHI), des synthèses pédagogiques de médias publics et des explainers universitaires sur l’empire français.

Politiquement, la formule sert de méta-argument dans des controverses imbriquées : réparations, déboulonnage de statues, programmes scolaires, violences policières, politique migratoire, laïcité. Elle est récupérée par des entrepreneurs de cause très différents : militants décoloniaux qui y lisent une dette historique à solder ; polémistes identitaires qui y voient la preuve d’une intention hostile ; responsables politiques qui s’en servent pour polariser l’agenda médiatique. Or, si l’on se replace à l’échelle longue, la dynamique observée relève plutôt d’un réalignement post-impérial (langue, droit, marchés, diasporas), phénomène commun à d’autres anciennes puissances coloniales, que d’un scénario de « colonisation à l’envers » piloté d’en haut. D’où la nécessité de tenir ensemble la mémoire conflictuelle et la rigueur empirique.

Ressources et lectures conseillées

- Économie coloniale : Jacques Marseille ; F. Bobrie (coût budgétaire)

- Indochine : IGPDE – financement et coûts ; H. Tertrais

- Cameroun : Kamerun !