De la Seconde Guerre mondiale à la guerre en Ukraine, l’histoire militaire montre combien le pétrole est le nerf de la guerre. Mais la comparaison entre l’effondrement énergétique de l’Allemagne nazie et la résilience russe face aux frappes ukrainiennes révèle des différences fondamentales.

- Le rôle du pétrole dans la défaite d’Hitler

- L’Ukraine et sa stratégie contre les infrastructures russes

- Ressemblances et différences entre 1944 et 2025

- Peut-on asphyxier la machine de guerre russe ?

- Un harcèlement stratégique plus qu’un effondrement

Le rôle du pétrole dans la défaite d’Hitler

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la dépendance au carburant a précipité l’effondrement de l’Allemagne nazie. Privé de gisements domestiques, le Reich s’appuyait sur les champs pétrolifères de Ploiești en Roumanie et sur des usines de carburant synthétique à partir du charbon. À partir de 1943, les bombardements alliés détruisent ces sites clés. Selon l’historien Richard Overy (Cambridge University Press), la production allemande de carburant chute de 90 % en un an. Résultat : chars abandonnés, avions cloués au sol, armée immobilisée.

Comme l’expliquait le général américain Carl Spaatz, commandant des bombardements stratégiques en Europe : « Couper l’essence de l’ennemi, c’est paralyser son armée plus sûrement que par mille batailles. »

L’Ukraine et sa stratégie contre les infrastructures russes

Huit décennies plus tard, l’Ukraine tente une approche comparable. Depuis 2023, Kiev multiplie les frappes de drones et missiles contre les raffineries et dépôts de carburant russes. Les régions de Belgorod, Krasnodar, Ryazan et même le Tatarstan ont été ciblées. Selon Reuters, près de 15 % de la capacité de raffinage russe a été temporairement mise hors service au printemps 2025.

L’objectif est clair : réduire l’approvisionnement en carburant des troupes russes sur le front, et assécher les recettes d’exportation qui financent l’effort de guerre. Le président Volodymyr Zelensky a résumé cette logique en déclarant : « Chaque drone qui frappe une raffinerie rapproche la paix, car il prive la Russie de ses armes. »

Ressemblances et différences entre 1944 et 2025

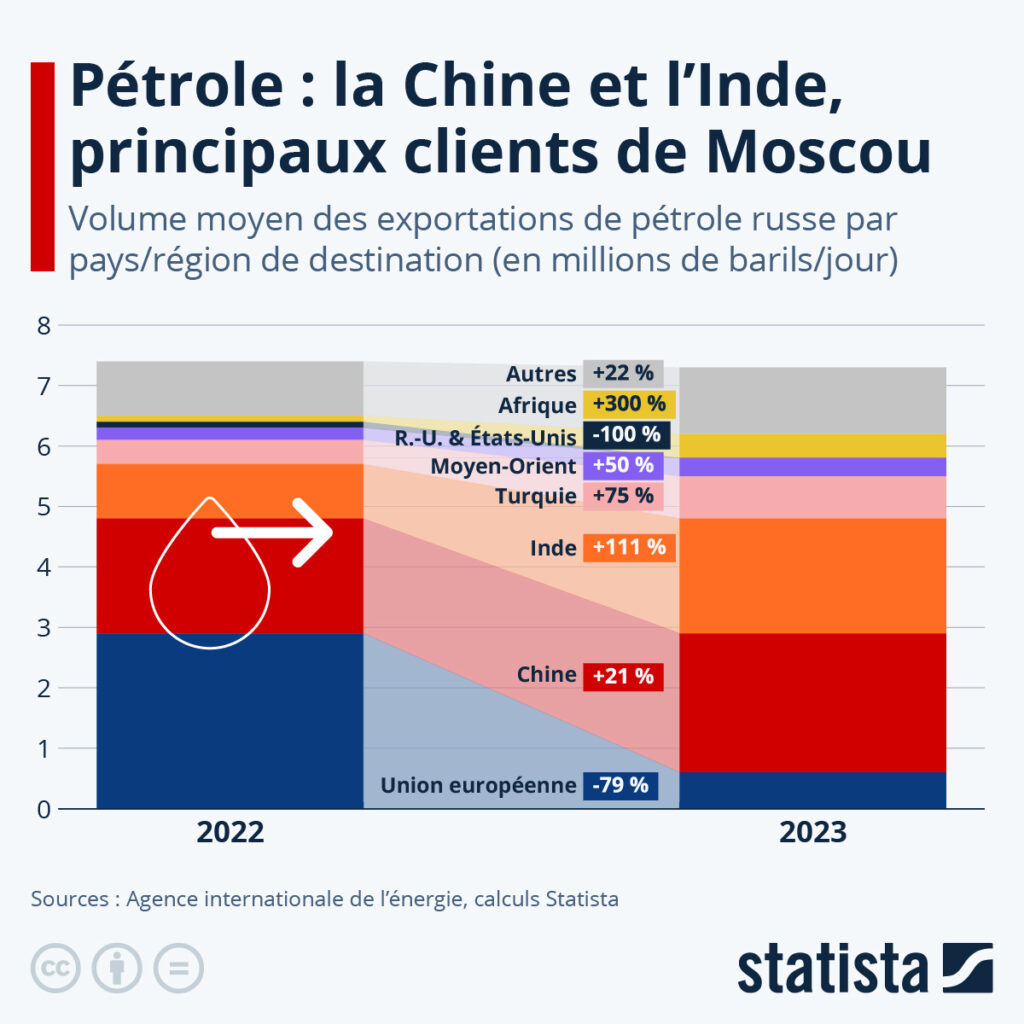

La comparaison est séduisante, mais les contextes diffèrent radicalement. L’Allemagne nazie dépendait d’un petit nombre de sites, facilement identifiables et bombardés à répétition. La Russie, elle, est le deuxième producteur mondial de pétrole et de gaz, avec des infrastructures dispersées sur un territoire immense. Les pipelines, terminaux et ports permettent de réorienter la production rapidement.

De plus, contrairement à Hitler soumis au blocus allié, Moscou continue de vendre son pétrole à la Chine, à l’Inde et à d’autres pays émergents. Le think tank américain CSIS souligne que « la Russie a bâti une résilience logistique et financière que n’avait pas l’Allemagne en 1944 ».

Peut-on asphyxier la machine de guerre russe ?

Les frappes ukrainiennes perturbent sans doute la logistique militaire locale et augmentent les coûts de guerre pour Moscou. Mais elles ne suffisent pas à créer un effondrement brutal. La Russie dispose de réserves stratégiques et d’un réseau ferroviaire dense, capable d’acheminer carburant et munitions jusqu’au front.

Pour l’économiste Maria Shagina (IISS), « les frappes ukrainiennes sont plus un outil d’érosion progressive qu’un levier de victoire rapide ». En d’autres termes, elles compliquent la guerre de Poutine mais ne la rendent pas impossible.

Un harcèlement stratégique plus qu’un effondrement

L’histoire montre que le pétrole peut sceller le sort d’une guerre. En 1944, la destruction des raffineries allemandes a paralysé Hitler en quelques mois. En 2025, malgré les frappes ukrainiennes, la Russie conserve une capacité énergétique gigantesque et un accès aux marchés asiatiques.

Le pari de Kiev n’est donc pas d’obtenir une capitulation par la pénurie, mais de grignoter la puissance russe jusqu’à rendre la guerre trop coûteuse. Un pari long, incertain, mais cohérent avec une guerre d’attrition.