- 1. Qu’est-ce qu’un rêve lucide ?

- 2. Ce que révèle la nouvelle étude de 2025

- 3. Le rêve lucide comme état de conscience distinct

- 4. Rêves lucides et psychédéliques : similitudes neuronales

- 5. Applications thérapeutiques et implications philosophiques

- 6. Peut-on induire un rêve lucide ? Méthodes et limites

- 7. Conclusion : vers une cartographie dynamique de la conscience

1. Qu’est-ce qu’un rêve lucide ?

Un rêve lucide est une expérience dans laquelle le rêveur prend conscience qu’il est en train de rêver, parfois même au point de pouvoir influencer les événements du rêve. Cette capacité, connue depuis l’Antiquité, a longtemps été considérée comme rare ou ésotérique. Pourtant, de nombreuses recherches montrent aujourd’hui qu’elle peut être entraînée, et qu’elle engage des processus cognitifs bien spécifiques.

À lire aussi : Guide complet

2. Ce que révèle la nouvelle étude de 2025

Dans une publication récente parue dans The Journal of Neuroscience, une équipe dirigée par le chercheur Çağatay Demirel (Radboud University Medical Center, Pays-Bas) a comparé les enregistrements EEG de plus de 500 états de sommeil, incluant le sommeil REM classique, l’éveil, et des épisodes de rêve lucide.

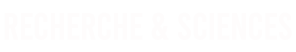

Résultat : les rêves lucides ne se distinguent pas seulement par leur intensité subjective, mais par des signatures électriques uniques. Deux observations principales ressortent :

- Réduction des ondes bêta dans les régions pariétales et temporales, impliquées dans la perception spatiale et la conscience de soi.

- Augmentation des ondes gamma dans le cortex préfrontal médian et le précunéus, régions associées à la métacognition, au rappel mnésique et à la pensée autoréférentielle.

Cette configuration suggère l’émergence d’un état hybride, ni tout à fait veille, ni tout à fait sommeil.

3. Le rêve lucide comme état de conscience distinct

Traditionnellement, la science classait les états mentaux en deux catégories : l’éveil et le sommeil. Le rêve lucide remet en question cette dichotomie. Les chercheurs ont mis en évidence un mode d’activation cérébrale inédit, marqué par une auto-observation active tout en restant plongé dans un monde onirique.

Ce phénomène implique une cohabitation paradoxale : un corps totalement inactif (atonie musculaire du REM) et un cerveau capable d’introspection et de contrôle volontaire.

Comme le note Demirel : « Cette découverte remet en cause le clivage traditionnel entre veille et sommeil, en montrant que la conscience peut émerger dans des états que l’on croyait non-conscients. »

4. Rêves lucides et psychédéliques : similitudes neuronales

L’étude va plus loin en comparant ces patterns à ceux observés chez des sujets ayant consommé des psychédéliques (LSD, psilocybine, ayahuasca). Fait troublant, les activations du précunéus et la synchronisation gamma y sont très similaires.

Mais contrairement aux effets des psychotropes, qui tendent à dissoudre l’ego et la cohérence narrative, le rêve lucide maintient une forme de structure du soi et de contrôle. Il serait donc une voie alternative, naturelle, pour explorer les territoires liminaires de la conscience sans perturber l’intégrité psychique.

Source comparative : Nature Scientific Reports (2019)

5. Applications thérapeutiques et implications philosophiques

Les implications de cette découverte sont multiples :

- Traitement des cauchemars récurrents, notamment dans le cadre du stress post-traumatique.

- Développement de la métacognition, en renforçant la capacité à prendre du recul sur ses pensées.

- Exploration non pharmacologique des états modifiés de conscience, pour les patients contre-indiqués aux psychotropes.

Sur un plan philosophique, elle interroge la nature même du « réel », en montrant que certaines formes de conscience peuvent exister dans un univers onirique, cohérent, mais non matériel. Les liens entre rêve lucide et simulation mentale (cf. théorie de la simulation) sont à explorer plus avant.

6. Peut-on induire un rêve lucide ? Méthodes et limites

Parmi les méthodes testées, la plus efficace reste la technique MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams), développée par Stephen LaBerge. Elle consiste à :

- Se réveiller en fin de nuit et se remémorer un rêve précis.

- Identifier des « signes oniriques » (incohérences, éléments récurrents).

- Se répéter : « Quand je rêverai, je saurai que je rêve. »

- Se rendormir avec cette intention en mémoire.

Selon SleepFoundation.org, cette méthode augmenterait de 20 % la probabilité d’un rêve lucide chez les pratiquants réguliers.

7. Vers une cartographie dynamique de la conscience

Le rêve lucide n’est ni une anomalie du sommeil ni un fantasme ésotérique. C’est une manifestation neurologique documentée, reproductible, et potentiellement riche en applications.

En cartographiant ce nouvel état de conscience, la science ouvre une brèche dans notre compréhension de l’esprit humain. Et peut-être demain, dans notre capacité à moduler notre propre conscience de manière ciblée, thérapeutique ou exploratoire.

\n\n