Temps de lecture : 9 minutes

À lire aussi : Guide complet

Chaque année, des centaines de milliers de patients se rendent en Corée du Sud, capitale mondiale de la chirurgie esthétique, pour tenter de se rapprocher d’un idéal facial promu par l’industrie culturelle coréenne : le « K-face ». Mais derrière cette quête esthétique, c’est une crise d’identité silencieuse qui s’amplifie.

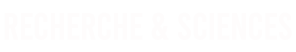

Lors d’un voyage en Corée du Sud, une jeune Américaine d’origine coréenne a témoigné de son expérience dans une célèbre clinique de Gangnam. Dès l’entrée, la pression esthétique est palpable : une publicité sonore vantant les mérites du lifting du nez, des visages bandés dans la salle d’attente, des consultations calibrées pour pointer chaque « défaut » anatomique. L’objectif ? Transformer un héritage génétique unique en une version standardisée et internationalement vendable du visage asiatique moderne.

La consultation révèle l’ampleur du conditionnement : correction de la ptôse des paupières, reconstruction du nez avec du cartilage costal, limage de la mâchoire et des pommettes… Pour 18 500 dollars et trois mois de convalescence, la promesse est claire : obtenir des yeux « plus éveillés », un nez « occidental », et un visage en « V » jugé plus photogénique selon les canons actuels.

Ce modèle facial dominant, surnommé « K-face », combine paupières doubles, nez aquilin, mâchoire affinée et peau diaphane. Il s’inspire directement de l’esthétique K-pop et K-drama, et s’impose progressivement comme un nouvel archétype global, surpassant même l’ancien standard « Instagram face » occidental. Sociologues et chercheurs, tels que Kimberly Kay Hoang, analysent ce phénomène comme une « pan-asianisation » de l’idéal esthétique, nourrie par une industrie du divertissement hyper-puissante.

Mais la fabrication du K-face ne se limite pas à une demande spontanée. Dès la crise économique asiatique de 1997, la Corée du Sud a sciemment investi dans la culture et le tourisme médical pour relancer son économie. Aujourd’hui, l’industrie de la chirurgie esthétique sud-coréenne pèse 1,7 milliard de dollars et attire des patients du monde entier, encouragés par des avantages fiscaux et logistiques sur mesure.

Historiquement, la popularité du double eyelid surgery, pierre angulaire du K-face, trouve ses racines dans une époque trouble. Selon Elise Hu dans « Flawless », cette intervention a été normalisée après la guerre de Corée sous l’impulsion de chirurgiens américains cherchant à « déorientaliser » les traits asiatiques pour mieux les intégrer à l’image occidentale. Un héritage lourd de sens, rarement évoqué par les cliniques modernes vantant l’émancipation par l’esthétique.

Sur le terrain, les plateformes sociales alimentent sans relâche la course au K-face. TikTok, YouTube, Instagram regorgent de tutoriels, de spéculations sur les chirurgies supposées des stars, et de filtres normalisant ces visages sculptés. L’offre chirurgicale suit la demande, créant un cycle infernal où l’insatisfaction esthétique devient elle-même un moteur commercial.

Pour beaucoup, céder à cette pression implique plus qu’un simple acte cosmétique : c’est renoncer, consciemment ou non, aux traits hérités de générations passées. Dans le témoignage recueilli, l’auteur réalise, face aux photos de famille, que ses « imperfections » sont en réalité des marqueurs d’appartenance, des vestiges vivants de son père et de sa grand-mère disparus.

Cette prise de conscience met en lumière un paradoxe violent : en cherchant à ressembler à un idéal artificiel, les individus risquent d’effacer les traces visibles de leur histoire, de leur lignée, de leur identité intime.

Face à la machine marketing implacable du « K-face », la résistance individuelle semble dérisoire. Pourtant, comprendre les racines géopolitiques, économiques et psychologiques de cette injonction esthétique est une première étape nécessaire pour la déconstruire.

Car au-delà du lifting d’une paupière ou du lissage d’une mâchoire, ce qui est en jeu, c’est la mémoire du visage familial — et avec elle, la mémoire d’une identité qui ne devrait jamais être standardisée.

Sources :