- Un 94e pénis ? Décryptage d’un débat très sérieux

- Masculinité médiévale : un langage du pouvoir par le corps

- Pourquoi aujourd’hui ? Une lecture clinique et sociétale

- Sexualité équine et héros conquérants : le poids du symbolisme

- Science, virilité et textile : la Tapisserie comme palimpseste visuel

Un 94e pénis ? Décryptage d’un débat très sérieux

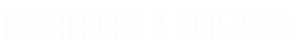

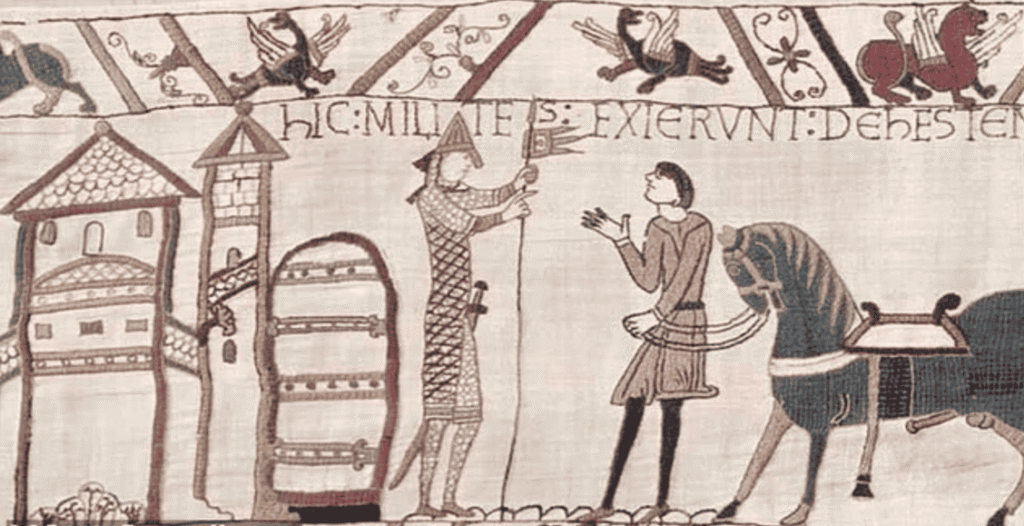

Tout est parti d’une observation minuscule mais hautement symbolique. Le Dr Christopher Monk, spécialiste de l’iconographie anglo-saxonne, affirme avoir identifié un nouvel organe génital masculin dans la Tapisserie de Bayeux, portant leur nombre total à 94. Cette déclaration remet en cause le décompte établi en 2018 par le professeur George Garnett (Université d’Oxford), qui en avait recensé 93, humains et équins confondus.

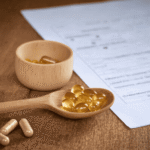

L’appendice en question se situerait sous la tunique d’un personnage en mouvement. Pour le Dr Monk, « je n’ai aucun doute sur le fait que l’appendice est une représentation des organes génitaux masculins – le pénis manquant, dirons-nous ? », soulignant au passage le niveau de détail anatomique. Le professeur Garnett, quant à lui, y voit plutôt le fourreau d’un poignard.

Loin d’un simple divertissement médiéval, ce débat soulève une réflexion plus vaste sur la représentation du corps, du pouvoir, et de la virilité à travers les âges.

Masculinité médiévale : un langage du pouvoir par le corps

À l’époque de sa confection (probablement entre 1070 et 1080), la Tapisserie de Bayeux n’est pas un simple récit de bataille. C’est une œuvre politique, probablement commandée par l’évêque Odon de Bayeux pour glorifier son demi-frère Guillaume le Conquérant.

Le professeur Garnett souligne que le cheval de Guillaume possède « le plus grand appendice équin de la tapisserie », ce qui, selon lui, suggère une volonté de représenter la puissance sexuelle comme prolongement symbolique du commandement militaire.

Dans une lecture anthropologique, des auteurs comme Georges Vigarello ou Jean-Claude Schmitt ont montré que le corps médiéval est à la fois objet social et surface d’inscription symbolique. La nudité, la tumescence ou la castration implicite renvoient à des schémas de domination, de pureté ou de disgrâce.

Pourquoi aujourd’hui ? Une lecture clinique et sociétale

Pourquoi une telle fascination contemporaine pour les détails génitaux d’une œuvre vieille de 1 000 ans ? Cette polémique s’inscrit dans une époque où la question du corps masculin, de la virilité, et de ses représentations est en profonde redéfinition.

Le regard clinique et sociologique de la modernité projette sur le Moyen Âge ses propres angoisses identitaires. En période de crispation culturelle (remise en cause du patriarcat, tensions autour des normes de genre), les artefacts historiques deviennent des lieux de relecture et de négociation symbolique. Ce phénomène a été bien décrit par le sociologue français Éric Fassin, ou encore par l’historienne des sensibilités Sabine Melchior-Bonnet.

On pourrait même parler d’archéologie projective, où la recherche de détails enfouis sert à révéler nos propres obsessions collectives — ici, la virilité, sa perte, sa réaffirmation.

Sexualité équine et héros conquérants : le poids du symbolisme

Les 88 représentations de pénis équins ne sont pas fortuites. Elles participent d’un discours implicite sur la hiérarchie masculine, en associant la monture à la virilité de son cavalier. L’historien Paul B. Sturtevant a montré que dans les récits chevaleresques, l’animal devient le double symbolique de l’homme : son prolongement social, moral et sexuel.

Ce principe est renforcé ici : le destrier de Guillaume devient la preuve iconographique de sa supériorité virile sur Harold. Dans cette optique, la Tapisserie devient une construction de propagande visuelle où l’anatomie elle-même est mobilisée comme argument politique.

Science, virilité et textile : la Tapisserie comme palimpseste visuel

L’analyse du « pénis manquant » n’est ni anecdotique ni triviale. Elle participe d’une lecture scientifique des images historiques. Le recours à des techniques d’imagerie haute définition, d’analyse textile et de reconstitution graphique (Université de Caen, CNRS, projets InVisu) permet aujourd’hui de revisiter des pans entiers de cette tapisserie médiévale avec un regard inédit.

Ce que souligne cette polémique, c’est l’immense richesse de cette œuvre brodée. À l’image d’un palimpseste narratif, elle continue à livrer, point par point, les multiples couches de l’imaginaire occidental : politique, corporel, symbolique.

Références scientifiques et bibliographiques :

- George Garnett, « Penises in the Bayeux Tapestry », Oxford History Journal, 2018

- Christopher Monk, podcast HistoryExtra, avril 2025

- Jean-Claude Schmitt, Le corps, les rites, les rêves, le temps, Gallimard, 2001

- Georges Vigarello, Le corps redressé, Seuil, 1978

- Éric Fassin, Le sexe politique, Éditions de l’Aube, 2009

- Sabine Melchior-Bonnet, La fabrique du corps, Gallimard, 2012

- Université de Caen, Projet Bayeux@2022 (InVisu, CNRS)